結局事業をグロースさせるにはどうしたらいいの? 〜最高のマーケターのなり方〜

最初に冒頭に入る前になぜ、このテーマで書こうと思ったかを説明します。

最後まで見ていただければ、中々お洒落なバナーが見れます。

ある企業のお話です。前年に新規営業で過去最高額を売りました。それにより、計画性がなく、工数も算出せずに採用コストを思いっきり使い、人件費もどんどん払い、蓋を開けてみれば赤字。そんな企業を見たことがあります。皆さんも一度は見たり、聞いたりしたことはないでしょうか。そのときにこのブログをもし届けられていれば、防げていたかもしれません。せっかく価値のあるビジネスをやっているのに非常にもったいないと思いました。そんな思いで今回の記事を執筆しました。

今回も長いので、途中で離脱した方は是非、戻ってきていただき最後まで講読いただければ幸いです。

それでは、本題です。

昨今、デジタル社会が発達してきて、マーケターも様々な得意分野を持つようになりました。同じマーケターでも専門分野が異なるので、会食ではいつも盛り上がります。ただ、マーケターの意識は、常に同じです。どう収益化をするか。また、どうやって費用対効果を上げるか。これにつきます。

ひと昔前のマーケターの仕事は、広告枠を購入し、イベントを企画し、メディアに売り込み広告をデザインし、プロモーションする……といった業務だったのではないでしょうか。

しかし、SNSが発達してきた現在では、いかに口コミを設計し、コストをかけず、顧客にリーチしていくか策を練る。また、製品開発から携わり、ユーザーテストやABテストを繰り返し、最適化していく……という業務が、マーケターの仕事になっています。

極論を言えば、事業を成長させようとしているので、成長に役に立つのが製品の最適化だろうとリードジェネレーションだろうとどちらでもいいという考えになります。もちろんCX(カスタマーエクスペリエンス)は非常に重要ですし、顧客のリテンションも重要です。これから、そのことについて書いていこうと思います。

是非、最後まで読んでください。もし、忙しい方なら、少しずつ読んでみてください。

私の前回のブログを読んでいただいた方は、2章からお読みいただければ幸いです。

※もし、ここまで読んで専門用語多くよくわからないという方は、こちらから読んでいただくことをお勧めします。

マーケットの調査方法

まず、最初に重要なのはマーケット調査です。私が一番参考にするのが、キーワード調査です。これをすることで、ある程度競合性も理解することができます。例えば、マーケティング系の商材をグロースさせたい場合、キーワード調査をすると以下のような結果になります。(Googleキーワードプランナーを活用)

①Googleキーワードプランナーを使用

| Keyword | Currency | Avg. monthly searches | Min search volume | Max search volume | Competition | Competition (indexed value) | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |

| マーケティング | JPY | 該当なし | 10,000 | 100,000 | 低 | 7 | 110 | 401 |

| マーケティング と は | JPY | 該当なし | 10,000 | 100,000 | 低 | 8 | 80 | 203 |

| 3c 分析 | JPY | 該当なし | 10,000 | 100,000 | 低 | 6 | 124 | 506 |

| デジタル マーケティング | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 28 | 110 | 746 |

| web マーケティング | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 中 | 53 | 203 | 512 |

| コンテンツ マーケティング | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 中 | 66 | 320 | 702 |

| インフル エンサー マーケティング | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 中 | 66 | 205 | 501 |

| 4p 分析 | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 1 | 199 | 505 |

| ナーチャ リング | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 15 | 249 | 310 |

| シナジー マーケティング | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 3 | 203 | 955 |

| sns マーケティング | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 中 | 48 | 173 | 653 |

| ダイレクト マーケティング | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 3 | 249 | 1008 |

| マーケティング 4p | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 1 | 147 | 343 |

| マーケター | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 16 | 374 | 1530 |

| マーケティング 戦略 | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 10 | 221 | 1206 |

| ma とは | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 11 | 215 | 425 |

| 4c 分析 | JPY | 該当なし | 1,000 | 10,000 | 低 | 0 | 238 | 300 |

このように、項目としては、月間検索ボリューム、競合性、ページ上位に表示される金額がわかります。これをどの観点から見るかというと、次のようになります。

月間検索ボリューム

マーケットのある程度、大まかなニーズを図ることができます。また、狙っていくマーケットのユーザーが他にどのようなことに関心を持っているかを測ることもできます。これは、SEO対策だけでなく、意外と私は、マーケットを大まかに把握するために使用しています。

ただし、気をつけたいのが、もしグロースさせたいサービスの対象者がネットを使わないものであるのならば、参考にしにくいという点です。また、まだ世に広がっていない商品であれば認知がないので、月間検索ボリュームはもちろん少ないです。その場合は、施策を認知施策から行うことに変更しなければなりません。

競合性

これは、あくまでも検索ボリュームでの競合性ですが、参考にしています。ある程度、どのマーケットが空いているか参考になるので、同じ商品でもどのようにプロモーションをすればいいかのアイディアが浮かんできます。

また、月間検索ボリュームが多くて競合性が低い場合は、実際に検索をしてなぜかを検証しましょう。

ページの上位に表示させる

この項目は、私の使い方としては、どのくらいの予算をかける必要があるかの参考にしています。

このようにまず、参考にするために簡単にGoogleキーワードプランナーを使用します。次に私の大好きな3C分析をします。

②3C分析の具体的な方法

今回は、データの取り方と実際の競合の調査方法を書きます。もし、3C分析がよくわからない方はこちらの記事をご覧ください。

競合調査

まず、競合を調査します。この時に競合は必ずしも同業種だけでないということを念頭においておく必要があります。例えば、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の分野で競合調査をした時の話です。メンバーはBPO事業をやっている会社さんを競合に上げてきました。しかし、以下のような競合がいます。

- BPOの事業を手掛けている会社

- イベント会社

- 内製化

- 派遣会社

- バイト

- インターンシップの学生

- クラウドソーシング

などなどです。

ここからは、なぜ上記のような企業が競合になるかを書いていきます。

イベント会社

例えば、マーケターの方がカンファレンスを開く際に以下のようなフローで行うのではないでしょうか。

①目標設定

- なんの目的でカンファレンスを開くのか

- 集客のペルソナ設定

- 集客目標設定

- 企画概要作成

②手段選定

- 会場押さえ

- 集客方法決定

③手段実行

- LP制作

- ナーチャリング準備

④オペレーション設計

- 運営マニュアル

- コンテンツ制作

⑤当日

- 受付、誘導、進行など

⑥事後フォロー

- MAと連携しナーチャリングなど

これを全て、イベント会社がやるわけではありませんが、このようにイベント一つとってもビジネス・プロセスがあります。したがって、イベント会社も競合に入れ分析をしました。

内製化

これはよくある話ですが、アウトソーシングをしようとしてBPO会社に問い合わせをしたが、予算とあわず結局内製化をするということは多いです。

派遣会社、バイト、インターン生

BPOと派遣会社の大きな違いは、BPOの場合は、ディレクションを事業者側で行い派遣会社はクライアント様側で行います。そうなると費用感が違います。この場合は工数と費用の比較になります。

クラウドソーシング

こちらは、近年話題を集めております。現に私も活用しております。例えば、コンテンツマーケティングを行う際、専門性の低い記事はクラウドソーシングに投げたり、アフィリエイトのサイトを作る際に活用したりしております。

こちらは、ディレクションは事業者側ですが、クラウドで仕事をするので、費用は少し低めです。

このように様々な角度で企業やサービスをみて競合を設定していくことがポイントになります。視点を複数持つコツは、目的を達成できることを挙げていくことです。少し、日常の話をすると、友人と休日遊ぶ時の競合は「楽しい」という目的を設定します。そうすると、一緒に遊ぶより、一人で映画を見るや家で動画を見るや、読書をする、他の人と遊ぶなど様々です。

それを踏まえて

- 競合のシェア

- 各競合の特徴

- 参入、代替えの脅威

- 業界のポジショニング

をまとめていきます。

市場調査

次に市場調査をします。市場の調査方法は、私は厚労省や、総務省のデータを活用することが多いです。また、そのデータに対して、競合はどれくらい売り上げを上げているかを分析し、どれくらいのシェアをとっていて、現実的にどれくらいマーケットが空いているかを分析します。また、既存の事業だとどのプロモーション方法で取れていないかも明らかにしていきます。

それと同時に、顧客状況を分析します。ただ、顧客状況の分析は、この後の章で説明する実際のテストマーケティングの際にインタビューをとることをお勧めします。それ以外ですと、今は、SNSが主流なので、狙うユーザーの嗜好性をトレンドハッシュタグのツールなどを使い調べ、どういう心の動きをするかをしっかり分析します。

ここで大事なのが、「いい商品だから売れる」ではなく、

「ユーザーの気持ちを動かし、ファン化させるので売れ続ける」

という考え方をもち、顧客分析、顧客心理分析をします。

気を付けるポイントは以下の通りです。

- 市場規模

- 市場の成長性

- 顧客のニーズ

- 顧客の消費行動

自社分析

すでにある商材の場合ですと、これをやる前にSWOT分析をすることをお勧めします。詳しくは、こちらをご覧ください。

この時に私が一番意識するのは、人材(納品体制)と予算(資金)です。正直予算を一気に投下すれば跳ねる確率は上がりますが、ベンチャー企業ですとなかなかその予算を捻出するのが難しいと思います。したがって、今自分たちがどれくらいの借入ができる信用度を持っていて、人的リソース(納品力)はどれくらいで、営業マンはどれくらいいて、予算の中で、どれだけを採用予算に使えるかなど、自社の数値的な部分を明らかにする必要があります。

それにより、この後5章で説明する口コミの設計がやりやすくなります。

ここで気をつけるポイントは、

- 理念やビジョン

- 事業や製品の現状

- 資本力、投資力

- ヒト、モノ、カネ

- プロダクトの強み、自社の強み

です。

フィールドマーケティング(テストマーケティング)による調査

データでの分析が終わったら、実際にフィールドに出ましょう。マーケターでずっとオフィスにいる人には、私は賛成できません。なぜかというと、顧客の実際の声を知らないので、商品改善ができないからです。

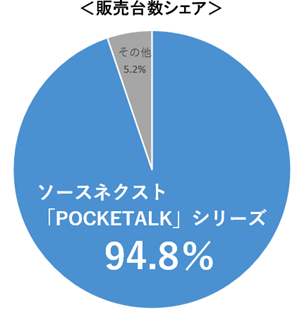

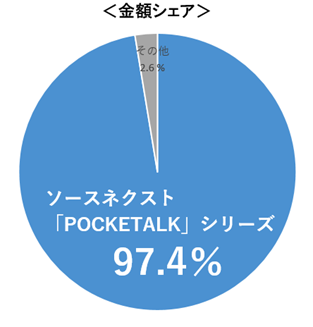

私の好きな事例でいうと、「ポケトーク」のグロース過程のフィールドマーケティングです。株式会社BCNのランキングデータによれば、2020年ポケトークの販売台数シェアが94.8%という脅威的な数字を出しています。

ポケトークの施策はどれも素晴らしいのですが、中でも社長を初め全員が店頭に立って販売をするという施策です。ここで特筆したいのが、全員ということです。製品を開発する際のチームには、開発担当(エンジニアやデザイナーなど)や企画部(マーケター、データアナリストなど)もいます。このメンバー全員が店頭で販売をするということは、どういうことなのでしょうか。また、得られるものはなんでしょうか。

ずばり、顧客の嫌なこと(不便に感じていること)を教えてもらえます。SWOT分析でいうWeakness(弱み)とTreat(脅威)の部分をリアルにヒアリングできます。ということは、そこを改善すればその商品は強くなります。現にこの嫌なことを聞いて商品を改善した企業は多々あります。例えば、有名な話で言うと以下のようなものがあります。

- 「ユニクロ」は100万円で全国的にクレームを募集しサービス改善に成功した

- 「星野リゾート」はスキー場の昼飯はまずいというクレームを採用しスキー場を再生させた

- 「TSUTAYA」は借りにいくのがめんどうくさいと言う声を宅配レンタルで解決した

等等、クレームから生まれるイノベーションは多数あります。

では、実際にマーケターとして日常の業務でこれをどう取り入れられるかを、私が実際に実践していることをあげながら説明していきます。以下の手順で進めていくといいでしょう。

問い合わせがきたクライアントに対して

- 問い合わせのきっかけはなんですか?(例えば、社内でどのような課題があり、どのような話があって問い合わせに至ったか)

- どのように知りましたか?(検索だったら、検索する前に何かで調べたかなど)

- 他の企業さんも見ましたか?(なぜ弊社にしたか)

受注したクライアントに対して

- 初回対応はいかがでしたか?

- 提案もしくは商品で刺さった部分はどこでしたか?

- 競合と比べて何が今回の購入につながりましたか?

既存クライアントに対して

まず、スコアリングします。そのあとランク別にこまめにヒアリングに行ってフィードバックをもらいましょう。

このように、実際にフィールドマーケティングをしていると本当に色々なフィードバックがきて、また、そのフィードバック中に新しいアイディアが浮かび提案していると言うのは、私は日常茶飯事です。本当は、オフィスにいて作業をしたくても空いている時間はなるべく外に出て、クライアントにヒアリングしています。

ここからは余談ですが、弊社はマーケティングの会社なのでいつも相手にするクライアントは、社長か役員かマーケターです。彼らのゴールは、売り上げをあげること、もしくは、マーケターであればリードを獲得することなので、ヒアリングにいくことにより、意見交換ができ、アップセル・クロスセルにほぼ繋がります。だから、声を大にして言いたいのが、マーケターこそ実際のクライアント先に行き顧客課題を解決した方がいいと思います。

マーケティングチームの編成の仕方

グロースさせるには、一人のマーケターだけでは無理です。したがって、正しい人材をプロジェクト(グロースハック推進部)にいれる必要があります。次の章で説明しますが、もちろん組織なのでフェーズごとに担当部署を分けて納品まで行う必要があります。ただ、この章では、グロースチームの編成について話をするので、基本的に、納品メンバーに同行したり、セールスに同行したりも含めファネルの全てにグロースチームは関わります。また、この後、ポジションを挙げていきますが、ほとんどの企業は兼務で行うこととなります。したがってこの章からは、社内からどういう人材を引っ張ってくるか、また、いないのならどのような人材を採用すべきなのかのヒントになればいいと思います。また、採用することが難しければ、そこは、コンサルタントを入れて補うことも可能です。大事なのは、そのスキルを持ったメンバーがチームにいることです。

①リーダー

言わずもがなです。

では、具体的な役割はというと、チームをマネージメントし、アイディア生成と実験に関わるリーダーです。必要なスキルとしては、ガントチャートの作成能力と、これから挙げるメンバーの知識を持ち合わせていることです。例えば、エンジニアリングが全くわからなかったり、デザインがわからなかったり、データに弱い人は向きません。例えば、各論のことで言えば、LPから集客をしているならLPOの知識やEFPの知識、SEOから集客しているのならば、SEOに強いソースコードやマーケット調査など、知識を持ち合わせていないとプロジェクト進行にあたり指示ができないので、進行しません。

特性としては、「現場上がりのマーケター、かつ勉強好きでエンジニアリングをわかっている」人物が適任でしょう。

②プロダクトマネージャー

ベンチャー企業であれば、CEOがやることが多いのではないでしょうか。顧客アンケートや現場の声を参考にアイディアを生成し実験を繰り返す。どちらかというと0→1の人間です。フェーズによっては、こちらは、①のリーダーが兼務していくこともお勧めできます。

ただ、私の主観的な意見ですが、CEOの方はパワーが強すぎて、プロジェクトを進めるのは苦手なイメージがあるので、①はCEOとは別に立てた方がいいかと思います。

③エンジニア

デジタル社会においてエンジニアは必須です。エンジニアがいないグロースチームはあり得ません。また、デジタルマーケティングに力を入れていこうという会社にエンジニアがいないのもあり得ません。

④マーケター

①のリーダーが兼務でもいいですが、リソースに余裕があるのならば、専門家を入れた方がいいです。例えば、オウンドメディアを立ち上げてコンテンツマーケティングに力を入れていくのであれば、SEOの専門家をいれ、イベントマーケティングを行うのであれば、イベントマーケティングの専門家をいれることをお勧めします。

ここでは、コンサルタントを外注で入れても良いでしょう。弊社でいうとコンテンツマーケティングに力を入れていくという企業に対して、その立ち上げを1年くらいかけてサポートしております。このようにリソースに余裕がない場合は外注も活用し、内製化していくのも選択肢の一つです。

⑤データアナリスト

グロースするには、このポジションは非常に重要です。ABテストの洞察を得るために顧客データの収集・整理・分析を行うメンバーです。

よくありがちな間違いが、グーグル・アナリティクスを使えるだけの人を当ててしまうことだと思います。しかし実際のところ、このポジションのメンバーには、統計学や経済学のリテラシーが必要です。

個人的には、学生時代に論文を書く際に総務省や財務省などのデータを用い、統計学を使い、重回帰分析などを駆使し、レポーティングしていたメンバーが適材だと思います。

⑥デザイナー

デザイナーと言っても、コーディング技術や知識が必須のポジションです。エンジニアとのコミュニケーションの際に必要になる上に、実際にコーディングするシーンもあります。また、ユーザー心理やインターフェイスの設計(UX)もできることも必須と言えます。

社内での会話ですが、私が、

「〇〇をターゲットにしたいけど、これはどちらのフォントがいいか説明してもらえます?」

と聞くと、しっかりロジックで返ってきます。このようなスキルが必要だと思います。

また、デザインは比率なども考えないといけないので、数字に強くないと厳しいです。

業務プロセス

実際にチームを編成した後にどのように進めていくかの説明をします。

迅速な実験を繰り返し、どんどんABテストをし、サイクルを回していく必要があります。具体的には、「分析→アイディア生成→優先順位付け→実験」を繰り返していくことです。ミーティングは週に一回行いアジャイルで行うことがお勧めです。

-

分析

-

アイディア生成

-

優先順位付け

-

実験

例えば、オウンドメディアを立ち上げて、これからコンテンツマーケティングをし、SEO対策をしていくプロジェクトの進め方を説明していきます。(事前の設計やサイトの構築に関しては、別のブログで詳しく説明します。)

まず、1週間に一回、

- 対策キーワード集を見ながら、サーチコンソール とグーグルアナリティクスのデータを元にどのクエリで取れていないか、また、狙いたいキーワードがクローリングされているページはどれかを見ながら、リライトするべきなのか、それとも新規記事を投稿するべきなのかを決定します。

- CVRをあげたいのであれば、ヒートマップを使いながら離脱ポイントを分析して、デザイナーと共にサイトのクリエイティブ修正、もしくは、記事のリライトのどちらが必要なのかを考えます。

このように毎週データを見ながらプロジェクトを進めていきます。もし、その辺りの知見を持ち合わせているメンバーがいないようなら、専門家をいれるのがお勧めです。

弊社のグロースチーム

最後に弊社のグロースチームの編成についてご紹介します。

CMO

デザイナー

エンジニア

採用担当

なぜ、採用担当を入れているかというと、社内の事情もありますが、以下の2点が大きい理由です。

- 会社をグロースさせるためには、採用が肝になる

- 採用もマーケティングが必要

1に関してですが、人員がいないと成長しないフェーズが訪れます。それを踏まえて、マーケターは事業計画を立てるので、採用担当がいることが大事です。また、採用コストがかかりすぎて他に投資を回せないとなると本末転倒なので、グロースチームでいかに口コミを設計するかをミーティングするためです。

2に関してですが、弊社では、オウンドメディアにオウンドリクルーティングもできる機能を持たせオープンしました。したがって、これは、マーケター主導でいく必要があるに加え、採用はマーケティングができないと予算ばかりかかってしまうので、チームに入れています。

このようにチームを編成し、週に1回ミーティングを行うことがポイントになります。

フェーズ分けとセールスから納品チームの編成の仕方

まず、フェーズをしっかり分けて、社内の役割を明確にしましょう。以下の図のように割り振ることをお勧めします。

グロースチーム |

認知 |

マーケティング |

|

|---|---|---|---|

興味・関心 |

マーケティング・ |

||

比較・検討 |

営業 |

||

申し込み |

営業・納品チーム |

||

継続 |

カスタマーサクセス |

||

紹介 |

カスタマーサクセス |

||

発信 |

全員 |

チャネルについては5章で説明しますが、上記のように社内の組織デザインを作り、そこにグロースチームが協力していく流れがいいでしょう。なぜ、組織を分けるかというと、組織が分けられていない社内では、誰に聞けばいいかわからなくなるときがよくあるからです。しかし、このようにフェーズごとに把握しておくことにより、グロースチームは、今、どのフェーズの問題を解決しようとしているのかを明らかにでき、また、正しい担当部署に状況を聞くことができます。

この組織デザインにしておくメリットとしては、特にB2Bですと、営業が顧客先に提案に行った際に、最終的な導入フェーズになったときに納品チームの技術者や担当者と同行でき、顧客の実際の導入に当たってのボトルネックを解消できます。それと同時に、納品チームは、受注前に工数の調整ができ炎上リスクを軽減することができます。

ここで、ポイントとなるのが、フェーズごとのマネージャーの選定です。ある会社で、納品側のマネージャーが自分のチームのゴールがわからず、違う仕事をしていました。具体的には、営業をしていました。それが原因で、顧客の満足度が下がり、優良顧客が解約になってしまいました。

このようなことが起こらないために、マネージャーには、このフェーズのミッションを強く伝え、責任を持って取り組んでもらうことが重要です。大きい企業になれば、グロースチームは、問い合わせ先を執行役員にしておくことがいいでしょう。

ベンチャー企業であれば、グロースチームがそのまま納品まですることもあると思います。その場合は、チーム内である程度の守備範囲を決めておくことが重要です。そうでなければ、誰が何をやっているのかが分からない状態になってしまいます。

また、話はずれますが、この組織デザインを設計する際に運用フェーズまできたら、SFAを導入すると非常に便利です。SFAを入れたけどうまくいかないという方向けのブログ記事はまた別のブログ記事として書きますので少々お待ちください。

新規リードの獲得〜口コミを設計せよ〜

いよいよ新規リードの獲得の章です。どんな企業でも新規顧客の獲得は重要です。商品・サービスをリリースして、テストマーケティングができていない状況でいきなり予算を投下するのは得策とは言えません。しっかりABテストをしてから予算をかけるべき場所にかけていくことが重要です。

実際の例を出す前に、まずはチャネルごとにどのような施策があるかを見ていきましょう。チャネルは大きく分けて3つあります。「バイラル/口コミ」、「オーガニック(自然流入)」、「ペイド(有料施策)」。それぞれ何があるかを見ていきましょう。

| バイラル/口コミ | オーガニック(自然流入) | ペイド |

| SNS | SEO | オフライン広告 |

| 友人紹介プログラム | PR・講演 | オンライン広告 |

| オンライン動画 | コンテンツマーケティング | アフィリエイト広告 |

| 景品 | アプリストアSEO | インフルエンサーマーケティング |

| クラウドファンディング | メールマーケティング | リターゲティング |

大まかですが、上記のような施策があります。

新規顧客の獲得をする考え方は、

「顧客の行動の途中に商品をおくこと」

なので、次にユーザー行動とユーザー心理を知る必要があります。ユーザー行動を把握できれば、上記のチャネルでどれが有効かを考えることができます。

上記のようにユーザー行動によって、有望チャネルは異なります。

では、どのように設計していけばいいかを具体的に説明していきます。業界によってチャネルは変わるのですが、今回は、学習塾に関するマーケティングを説明します。

塾講師が生徒を集めるときに一番有効なのは、先生をコンテンツとした、圧倒的な紹介です。学習塾というのは地域に属していることが多いので、生徒の口コミで広がることが多いです。現に私が学生時代に塾講師としてアルバイトしているときには、入塾数は塾で一番でしたが、全て友人紹介でした。

また、口コミで広げる前にやっておきたいことは、競合の調査です。塾講師時代の競合は東進さんでしたので、以下のことを実践しました。

- 全てのYoutubeを見てどのような授業をしているかを把握する

- 自分の生徒で東進さんに通っている生徒にどんな様子かを聞く

- 自分の生徒で東進さんに通っている生徒さんになぜ二つ通っているかを聞く

- 東進さんのSWOT分析をし、弱みと脅威をこちらの強みに変える

このようにして、徹底的に分析して無事に目標を達成しました。今の時代なら室長にグーグルマイビジネスをやることを推奨します。

グロースチームに重要なのは、なるべくコストを抑えてグロースさせる方法を考えることです。

次に述べるのは気をつけたほうがいいことです。よくコストを抑えると言ってSEOをやろうとする方がいますが、社内リソースでやったとしてもコストがかかっているという認識を忘れないでください。ここでポイントになるのは、費用というのは、「お金」だけでなく「工数」もお金に変えて計算することです。

「工数」もお金に換算し広告費と比較しましょう。

また、長期的にプロモーションしないものはSEOには向きません。例えば、キャンペーンを打つなら、LPを作って広告で回す方があっているでしょう。このようにコストを抑えられるからといってSEOに飛びつくのではなく、設計をした上で最適なチャネルを選定しましょう。

最後に、今の時代必ず取り入れて設計した方がいいのがSNSです。特にTwitterは今のところ流入にかなり貢献してくれるので、流入設計に取り入れましょう。こちらは、また、Webサイト制作の記事で詳しく書きます。

実際に弊社のサイトは、TwitterやFacebookからの流入を計算し、設計しています。

カスタマー・エクスペリエンス(CX)を納品チームの評価指標に入れよ

まず、CXとは何かから説明します。

カスタマー・エクスペリエンス(CX)とは、顧客体験のことです。商品・サービスの物質的、金銭的な価値だけでなく、その商品を通じて、顧客がどのような体験をできるかを指標にしています。

例えば、デートに女の子を誘うとき、ただ、美味しい料理だけだと、キタナシュランみたいなお店でもいい気がします。しかし、今日は、告白をするから「ムードを大切に」となった場合、料理だけでなく、BGM、景色、レストラン内のレイアウト、店員さんの対応など、そのレストラン内での体験を考慮します。その体験を指標にしたのがカスタマー・エクスペリエンス(CX)です。

ここまでいうとわかるかもしれませんが、CXの数値が高いと、リピートしてくれたり、継続してくれる確率が上がります。私の経験上、マーケターだけでなく納品チームもなかなかユーザー視点で物事を考えるのが苦手な印象があります。そこで、海外の企業、具体的には、ウーバーなどはそうですが、エンジニアにCXの指標を評価基準に入れグロースに成功しました。

では、CXの向上により狙えるメリットはなんでしょう。以下の3つが一般的に言われています。

- リピーター、もしくは継続率を狙える

- 口コミによる波及が狙える

- 競合への乗り換えが抑えられる

逆に低いと1、2、3の逆になってしまいます。そうすると、コストをかけて新規でせっかくとったのにもかかわらず、解約が続き、しかもTwitterで炎上して、新規でも取りづらくなってしまうという負のスパイラルに陥ってしまいます。

私も社内での案件管理は、クライアントをスコアリングし、1週間のミーティングでスコアの変動があった顧客と低い顧客に対しては、担当者に質問するようにしています。また、なるべく顧客にインタビューに行き改善の策を講じています。

ある程度、大きい企業であれば、カスタマーサクセスと協力し、ファネルの下側をしっかり守り、新規獲得のヒントにすることをお勧めします。

また、ビジネスモデルをサブスクで設計しているのであれば、新規獲得をすればするほど、また解約がなければ、利益、売り上げは鰻登りで伸びていきます。また、マーケットを取れれば、口コミ(SNS)で話題になり、バズって自動定期に問い合わせがきます。その仕組みを作ることを意識することをお勧めします。

まとめ

今回も最後までご購読いただきありがとうございます。

冒頭でも言いましたが、

「ある企業さんが、計画性がなく、工数も算出せずに採用コストを思いっきり使い、人件費もどんどん払い蓋を開けてみれば、赤字。そんな企業を見たことがあります。そのときにこのブログをもし届けられていれば、防げたかもしれません。そんな思いで今回執筆しました。」

せっかく、価値があるビジネスなのにもったいないと悔しい思いをしました。

もし、内容がよければ是非、拡散していただき、近くにそういう課題感を持った企業様がいらっしゃればお問い合わせいただければ幸いです。

ご相談はこちら

ご相談はこちら